芸術DNAと断捨離

2019/08/03

内的世界というものは、同時に外的に現れてくるのが自然である。奥にしまい込んでいたファイルを広げて、整理しようという段になって、これらが、わたしの内的世界の一部を創っていることに、今更ながら驚く。それらは、わたしの世界観を担っており、多くの栄養をわたしに与えてきたに違いないものたちで、愛着があり、心をくすぐる。それどころか、わたしの心の一部でさえある。

太宰治。青森県に生まれた東北を代表する詩人のひとりで、「走れメロス」や「人間失格」が有名で、知らぬ者はほとんどないが、彼が提供した話題や有名作よりも、太宰治の作品全体の質の高さに目を奪われる。彼の文体はうつくしい。特に、語りのリズムの初々しさ、瑞々しさ、その純粋性は、天賦の才と思わせる。まだ学生の頃、太宰治が過ごしたことのある生家が、「斜陽館」として記念館となっているのを訪れた。父親が、何か記念品を買うかどうかわたしに訊ねたが、断ったのを覚えている。太宰に笑われる気がしたのだった。その後、数年経った大阪のアパートで、ひとりで眼を閉じ、斜陽館をありありとイメージの中に再現し、歩き回っていた。リアルに細部を再現して、階段を登ろうとしたとき、身体が金縛りのように痙攣した。このときに、重要な何かをわたしは理解したのだった。わたしは青森生まれの岩手育ちの個体であり、彼のことを常に年頭に置いてきたのだと、悟る。太宰治は39歳で逝去した。

寺山修司。青森県生まれの詩人である。言語とヴィジョン。彼の世界に心を惹きつけられた時期があった。今ならば、無意識界の表現として、彼の作品を語ってみたいという気持ちがする。学生時代のわたしには、それは、心をくすぐってくる得体の知れないイメージという感じであった。言葉の扱い方も、好きだった。東北なまりで話す声も良かった。不思議で、センスがあり、猥雑で、誠実な声と言葉があった。妖怪、万の神様、黄泉の国、寺山修司は民族無意識を掘り起こしている詩人だった。不思議で鮮やかなビジョンが、かたちをとっている記念館の中を歩き回って、何か心が熱くなってきて、家に帰って、彼を真似た言葉をノートに殴り書きしたのだった。

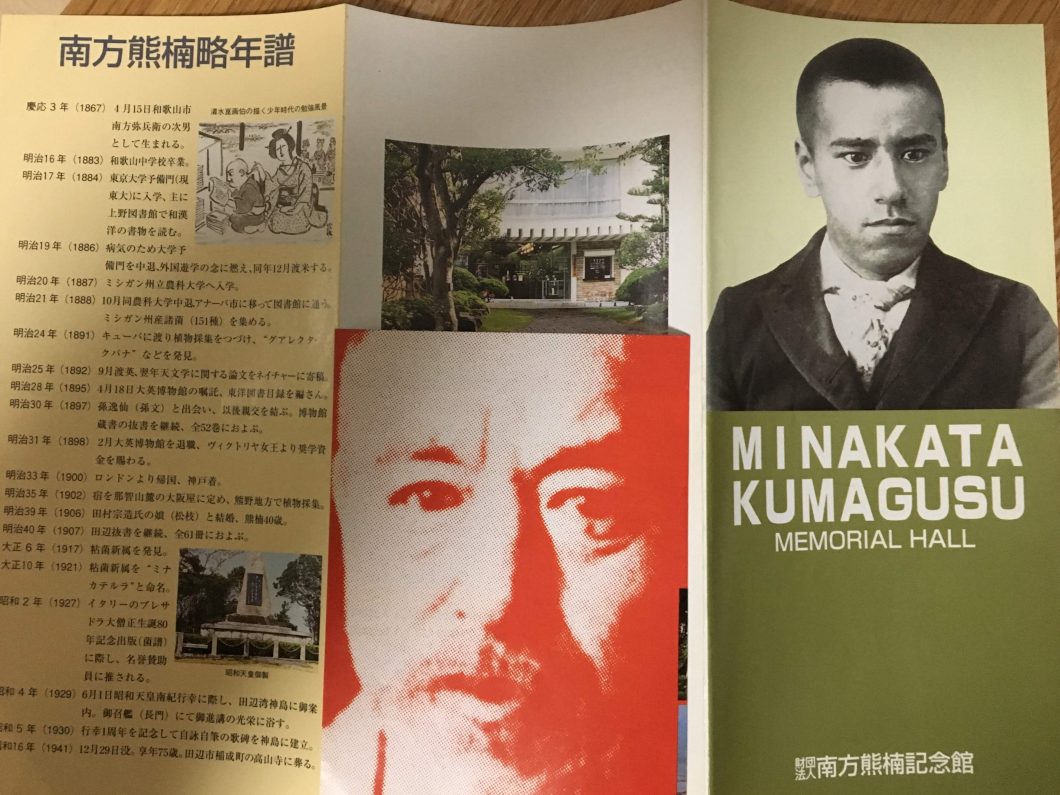

大学生の頃、和歌山に旅行した。その時に、偶然訪れたのが、南方熊楠記念館で、強くこの人物に惹きつけられた。本物の知性を感じた。デスマスクがあったが、そこには威厳が満ちていた。 身の回りで見たことのない顔をしていた。 どういう男なのか、当時はわからないし、知らないが、本物の人物だということは、すぐにわかった。こういう男になりたいと思った。やがて、彼の著作や彼について書いた著作、彼の曼荼羅や世界観、その研究や人生に触れていき、わたしの心の一部を構成して揺るぎない存在となっている。

川端康成。説明不要のノーベル文学賞作家。丁寧な言葉を綴っていき、平明でわかりやすい。一体、偉い文学者などというものは、難しい言葉を使っているのだろうと思ったが、全くもってシンプルで、驚いたものだった。そこには、丁寧な言葉を使う川端康成という人間がいた。世界を射程に捉えた彼の物語は、平明な言葉によって成り立っていた。一行一行があった。日本人がいた。人間がいた。わざとらしいところがなかった。言葉が、一行一行が、物語に奉仕していた。

エミリー・ウングワレーという画家に、わたしは決定的な影響を受けた。彼女の絵との出会いによって開眼したものがあった。自由な羽根を理解したのだった。他の場合でも、そのようなことに開かれる機会は準備されていたに違いない。しかし、わたしにとって彼女との出会いは決定的であった。特に、晩年の絵に惹きつけられた。感動!!に包まれた。わたしの背丈を超える高さ、部屋に入りきらないほどの横幅、そこに彼女が描いた、線、線、線が、絡み合い、うねり、わたしを包み込んでいった。それは、万物の根を思わせた、その何万という線が、絡み合い、生命の根を表現していた。なぜこれほどの生命感に満ちているのか、それは、彼女もまた生命の一部であり、その生命を、筆に預けて、思考や思惑やエゴを離れたとき、すべての技術を超えて、生命に本来刻印されているマスター技術が、立ち現われ、生命そのものの線となってキャンバスに現れていったのである。すべてをそぎ落としたとき、魂の表現という、最高レベルに至ることを、わたしにはじめて理解させたのは彼女の絵である。芸術においては、そぎ落としていくことで、マスターに到達する側面があり、誰にどう言われようとも、魂の深部で描くこと、これが芸術の最大のものであることを、遅まきながら、深く理解したのである。以後、これが芸術の評価におけるただ一つの物差しであることに自信を深めていく道筋となった。

パウル・クレーの絵とは何であろうか。抽象的な、イメージ的な、まるで詩のような絵。日本語で言えば、雰囲気のある、という感じだろうか。日本人が使う「雰囲気」という言葉は、無意識を意味している。あの場所は雰囲気が良いというときは、その部屋の集合無意識の感じが良いという意味で、この場合も、無意識が良い絵なのだろう。それはつまり、夢を描いた絵のようなものである。夢を記録して分析して10年になるが、わたしは言葉で、パウル・クレーと同じことをしてきたのだと自負するところもないではない。そして、描くことと書くこと、どちらもビジョンを構築するにあたって、線を積み重ねていき、全体を創っていくということでは、同じものなのだ。パウル・クレーの最晩年の絵、もはや鉛筆一筆書きの天使たちの姿。その線自体の生命感が好きだ。彼の絵に人気があるのは、無意識に直接作用するから、鑑賞ではなく、微笑みが広がっているのだった。

ピカソというのが、よくわからなかった。これほど有名で、大きな存在なのに、もうひとつ心惹かれなかった。しかし、ピカソの作品に触れ続けていると、少しずつ、わかってきた。大芸術家のひとりであり、時代を創ったと言えるほどであり、彼の創作の過程を見ると、その変化の幅が大きく、わたしが心惹かれなかった時期のピカソの絵もあれば、心惹かれる時期のピカソの絵もある、ということなのだった。そして、多くの芸術家が、ピカソの影響を受けていることがわかってきて、要するに、ピカソ的なものを、ピカソに影響を受けた芸術家から先にわたしが摂取していたのだということがわかってくるのだった。ピカソ以後の世界に生まれたということは、既にしてピカソがインストールされた世界にいたということなのだとまざまざ知るという具合なのだ。「ゲルニカ」は本当にうつくしい。時間と空間が共時的に描かれて、魂に響いてくる。一目見て、惹かれる。これが傑作として扱われる世界が存在することに、深い安堵を覚える。

ゴッホの絵、その筆に惹きつけられるということは、もはやスタンダードだろう。ゴッホが自らの部屋の窓から見える風景を描いた絵を前に、わたしは立ち尽くしていた。祖父と思った。もはやゴッホは、我が祖父なのだった。そう言わせる力があった。星空を描いた芸術家、彼のコードは、わたしに響き渡っている。後年、黒澤明の映画でゴッホが描かれているのを観たとき、わたしは、黒澤明とゴッホという祖父同士のつながりに、涙したのだ。 ゴッホという魂のコードネームは、人類が亡びるまでの間、ずっと人々を温めていくだろう。

モネは、睡蓮の絵が有名だが、わたしが傾倒したのは、橋の絵である。水と橋、そして向こうに何かが建っているという絵に、強く惹かれた。各地の美術館で、彼のそういう絵を見ては、ポストカードを買った。モネの絵が、まるで夢を描くように、象徴的であるとき、彼の絵がわたしに及ぼす効果は最大となった。日本の各地の美術館で、モネの絵に出会うのが嬉しかった。まるで故郷のようだった。わたしの夢の世界を絵にしてくれるのがモネだった。一方、睡蓮の絵にはそこまで惹かれなかった。睡蓮では近すぎるのだろう、橋の絵の方に傾倒した。そこに世界を視ていた。

ロダンのバルザック像を何度眺めたことだろう。ロダンの芸術家としての才には、常に圧倒されてきた。彼の彫刻は、存在についての教科書である。ロダンとその作品によって、存在するとはどういうことなのか、多いに啓発され、学ばされた。スキルチュール江坂という小さな美術館は、わたしの好みで何度も訪れているが、ここには、ジャコメッティの彫刻もある。このジャコメッティは、今なお傾倒する芸術家のひとりである。彼の作品が手元に欲しいと強く願った。わたしが彫刻家だったら、間違いなくジャコメッティのようになりたいのである。目に見えない魂をかたちにしようする、彼のように。

断捨離の為に整理をしていると、ボブ・ディランとレディオヘッドのコンサートチケットが出てきて驚く。これを大切にしまっておくというところに、心を感じて驚いたのだ。思えば、ボブディラン、レディオヘッド。わたしは彼らの表現を骨の髄までしゃぶりつくすように、繰り返し聴き続けてきた。というより、わたしの人生のBGMとして、実際的に、わたしを何度も救ってきた。最も苦しかった時期、レディオヘッドやボブディランなしに、人生を渡ることが出来たであろうか。否。彼らの芸術なしには考えられない。どんなに金がなく、どんなにみじめな扱いを受けようとも、彼らはわたしと共にあった。わたしが書いた小説の最良のものは、レディオヘッドの「kidA」を聴きながら執筆したものであった。まるで風景画のように描かれたこのアルバムによって、わたしは滋養を得た。ディランの声と詩によって、その態度によって、喜びと勇気を得た。わたしの人生に起きるすべてのことを、彼は既に歌ってくれているのだった。

誰にでも聖地があるに違いない。わたしにとっては、明恵上人が座していた高山寺である。19歳から60歳まで夢を記録し、高いレベルの意識まで達した明恵は、自らの耳を切り落とすほどの激しい無意識を持っていた。それはゴッホにも共通している。明恵は、自分が座っていない石は、この山にはない、と豪語していたと言う。わたしは、度々、高山寺の石に腰掛けてまわり、明恵に触れようとする。彼が指揮したと思われる華厳宗祖師絵伝は、この時代の芸術の最高のものである。物語と絵と、少しも気に入らないところがない。わたしのために書かれた物語だと感じる。木の上で座禅を組む明恵の絵も、愛好し、部屋に飾っている。鳥獣戯画が保存されていたのも、この明恵の寺なのである。涙もろく、釈迦に憧れていた明恵は、自然を愛し、芸術を愛していた。おそらくわたしの前世に違いない。わたしのために書かれた物語なのだ。そう言い切ってしまいたいほどなのである。

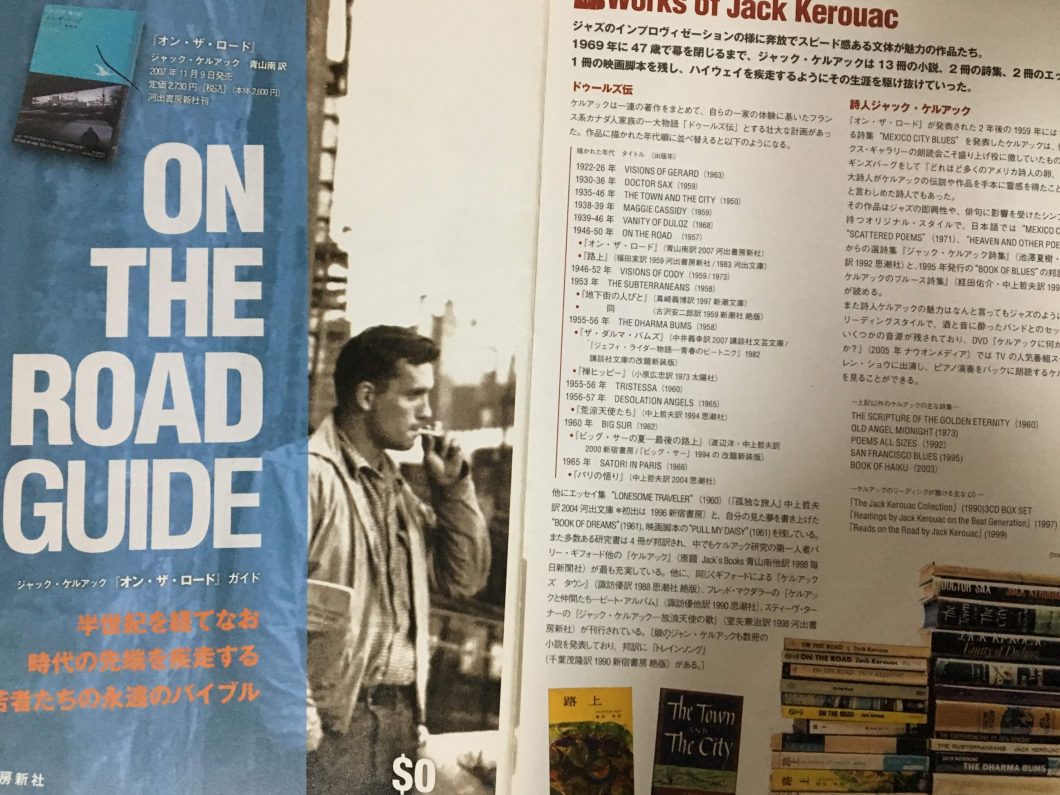

ジャック・ケルアック「路上」は、最高の小説のひとつである。影響を受けたのは、最初の発想がベスト、思い浮かんだことをそのまま書く、という姿勢である。そのまま書くというのは、意外にもむずかしい。他者からの評価、外に己を表現するということのある種のタガを取っ払った意識状態で次々と書いていくことを意味し、なおかつ読み手を惹きつけられるのは、そこに真実性があるからだろう。それは事実や自伝的内容が大事だということではない。書く、という行為の真実性、「書きたいから書く」、のWANTの真実性である。それさえあれば、書き続けられる。次々と書くことができる。書きたいのだから。もはや他者の評価ではなく、書くということが神聖な行為となっていくのだ。時代の先をいった表現が、後の時代に評価されるという例は、ありふれている。ゴッホしかり、ユングしかり、カフカしかり。他者の評価ほど当てにならないものはない。それは立ち位置によって容易に変化するのだから。

カート・コバーン。わたしは、流行を気にしないタイプである。彼が最も人気があったとき、わたしは彼を知らなかった。現在、カートの話題が少ないので、わたしは満足している。彼が振りまいた話題や「グランジ」という概念やそのファッションや人気はわたしにとって副次的なものでしかない。初めて聴いたとき、「何なんだこの気持ち悪い、不気味な雰囲気は?それでいて、心をそそるこの感じは一体何なんだ?」そのメロディは、何とも言えないキモチワルサを持っていた。にもかかわらず、心が魅かれていくのを抑えきれない。彼のアコースティックのもの、彼がリリースしたすべてのアルバム、当時海賊版でしか出回っていなかったデモ録音、ライブ録音、ありとあらゆるものを買い込み、聴き込んだ。もう一生聴かなくても、脳内で再現できるほどに、聴き込んだ。彼のあらゆる楽曲をコピーして弾き語った。まるで異界から、黄泉の国から持ってきたようなメロディ、それは要するに、心の深部から持ってきたものが、かたちをとったものだった。彼の無意識が求めたものが、音として鳴っていた。心にざわっとくるものを使って、後に意識的に構成されていた。彼のデモテープが好きだった。うるさいギターもなく、シンプルに歌われている、出来立ての、アコースティックのものを特に好んだ。表現とは、心を表現するのであって、深いところから持ってくればくるほど、人々の無意識に直接作用する力が強まる。個人的無意識を超えて、時代無意識、民族的無意識、普遍的無意識にまで響き渡るからである。カート・コバーンとの出会いは決定的で、わたしのすべての表現は、彼と同様のやり方、直接無意識に響かせる、という点に集約される。わたしに表現を教えたのは、彼であり、その認識は20年変わっていない。

美術館が好きだった。器であれ、絵画であれ、彫刻であれ、何者かが表現したものに触れる時間が楽しかった。一体、どのような意図や意識で、それを創ったのか、創っているのか、強い関心があった。心に静けさが訪れ、清浄になるのを感じることが出来た。良い作品は、それを起こす。創造するということの共通の基盤に目がいった。

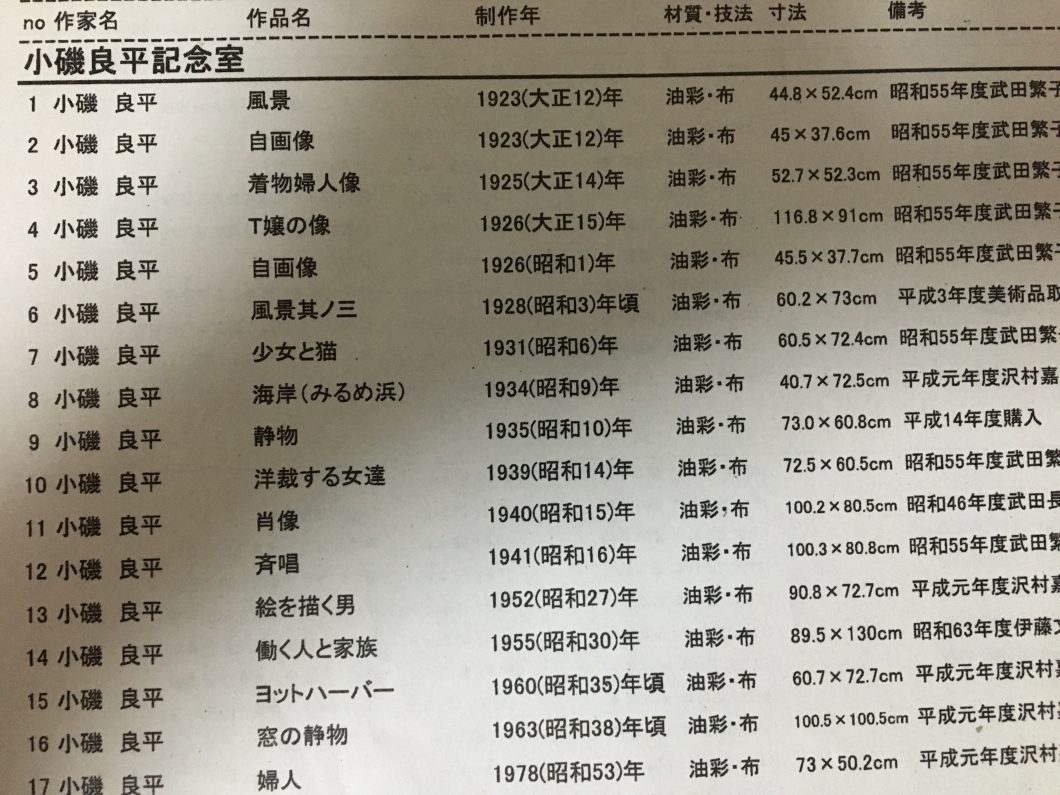

美術館で出会った絵や彫刻のことを語れば、話が長くなるが、小磯良平の絵には、相当に惹きつけられた。特に、自画像が気に入った。線が気に入った。直観的な線で、全体を描く手腕には感嘆した。ポストカードでも作品集でもいいから、彼の自画像の絵が手元に欲しい。時折探すのだが、見つけられずいる。

幼少の頃、遠野市に住んでいた。ここには、遠野物語として編纂された民話集がある。それは民族の夢だった。民族で保存してきた夢が現在に伝来しているのである。時空を超えた夢分析が可能でさえある。今現在でも、枕元で少しずつ、民話を読み込んでいる。これが、わたしに大きな影響を与え続けているものと思う。

日本の神社仏閣を訪ねてきた。日本人にとって、宗教とは感覚的なものであり、言語化されることは稀で、イメージやヴィジョンによって、個人の無意識を投影させる器として機能している。そして、当時、芸術と信仰の世界は、明確に別れたりはしていない。つまり、日本の芸術の最良のものは、神社仏閣にあるのだ。その美、かたちや色合いに、そして無の表現に、大きな創造的刺激を与えられた。永遠の女性像としての観音菩薩、心的構造としての寺の配置、曼荼羅的な世界観、黄金の象徴表現など、学んだことは数限りない。イメージ、比喩として、感覚表現を読み解くことが出来、それは物語の象徴表現を読み解くのと同じことであった。

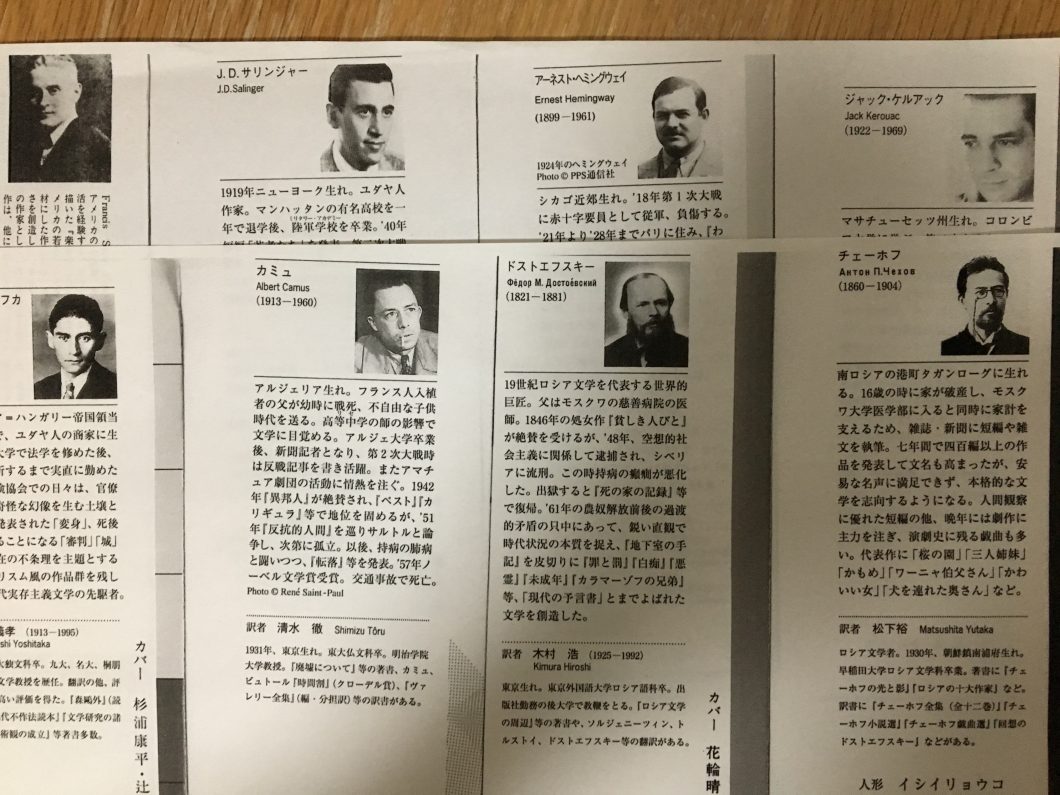

大陸の小説家の影響も大きい。フィッツジェラルド、ヘミングウェイ、サリンジャー、ケルアック。カフカ、カミュ、ドストエフスキー、チェーホフ。最近では、ガルシアマルケスに魅了される。読んですぐに把握出来ないレベルで、豊穣に詰め込み、改行が少ない点を特に好んでいる。合理意識ではついていけない、荒々しくも豊穣な世界が展開されていく、丁寧に整理されていない、人間の意識の把握力を超えて詰め込んだような感じが好みだ。

故郷に戻るように、自らの内的世界に再会するのは、楽しい。すっかり忘れて生きていて、それでいてずっとそばにいたものたち。15年前、冷蔵庫の上のコーヒーカップを前に、窓の外をいつも眺めていた。小さな植物を毎日眺めるのが楽しみだった。芸術のために生きていた。その日々はかけがえのない時間だった。