舟が流れていく

図書館の中を歩いていたの、とミホが語りだす。キッチンの小さなテーブルに右頬をぴたりとつけている。両腕は伸び、手だけがテーブルの端から垂れ下がっている。

私はミホの顔を眺め、まぶたの下の、彼女の瞳を想像する。シンクに向き直り、蛇口をひねり、皿を洗う。

過去とか、ちょっと前にあったこととか、小さな刹那を記憶したいの、とミホは言う。それで記憶した刹那を時々出して眺めて、それで、それを眺めている刹那が消えていく。あなたと出会った頃に、カフェに入って、隣の席でわたしたちが脱いだコートが重なりあっているのを眺めてた、二人で笑ったよね、なんかおかしくて。

覚えてるよ、と私は言う。皿を拭き、食器台に戻す。冷蔵庫を開け、下の段から食材を点検していく。

「何してるの?」

「何をつくろうかなと思って」

二人で暮らし始めた頃、あなたのシャツがハンガーにかかってるのをずっと見てた、なんだかシャツじゃないみたいだった。ねえ、わたしうるさい?もし静かにして欲しかったら言って。記憶したものを眺めているのにも疲れて、眺めることで眺めている刹那が過ぎ去っていることに後で気づいて、また新たな刹那が必要になって、必要を超えてそういうのが人間らしいのだとしても、個人に与えられたものは、短く、小さいんだわ。

「昨日は眠れなかった?」と私は言う。まな板の上に大根を置き、包丁を下ろしていく。包丁が大根の繊維に割って入り、まな板まで到達する間の、水を思わせる音が心地良かった。

次の刹那、次の朝、次の夜、次の現実、次の交感が待っている。次に繰り出される足、つながれる手、はなれる手、次の太陽、次の世代?わたし、中央図書館の本棚の間をぐるぐる歩いてたのよ。論文を一行も書かずに。時々、本を手にとってめくって、閉じて、本棚に戻して。また歩いて、題名を見て、手にとって、また戻して。本棚がつくった道をぐるぐる歩いてたの。

炊飯ジャーから蒸気が立ち上り、米の甘い香りが鼻を刺した。冷蔵庫からレタスを取り出し、葉を五枚ほど引き剥がし、一枚ずつ水で洗った。「今日は色々を忘れて、映画でも観てきたらどう?」

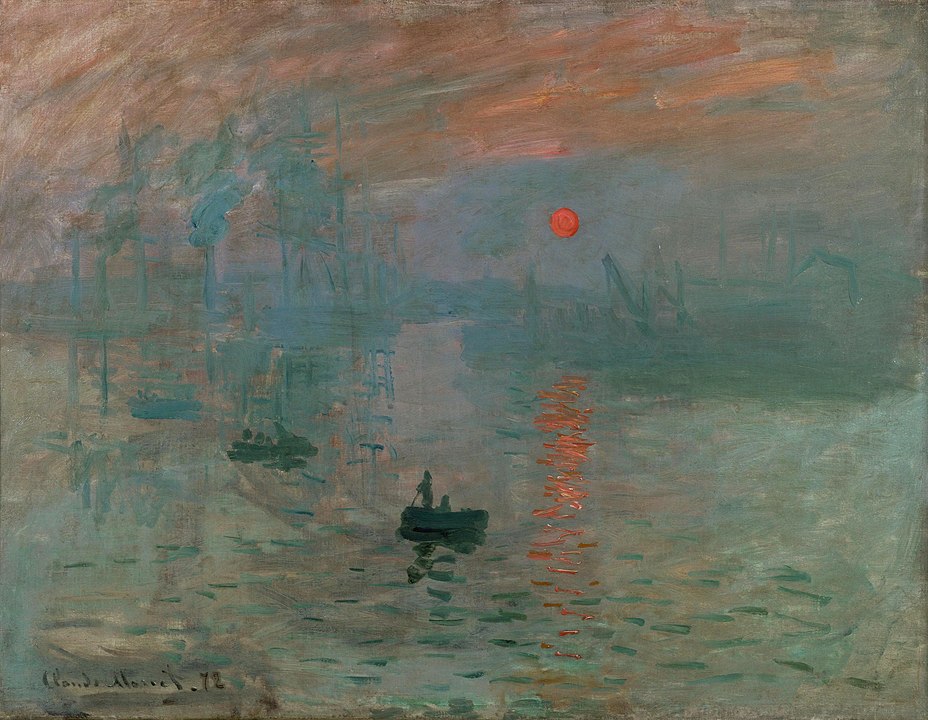

いつの間にか、本に書いてある情報や知識で自分が素晴らしくなって、どこかへ飛んでいけるとでも思っていたのかしら、わたし。机の上や本棚にじゃなくて、深い水に触れるような夜に、全てはあって、その深い川の流れが真で、わたしの舟がそこを流れていく。わたしたちは知ったつもりでいる。そして何も知らない。知れば知るほどに、何も知らないことに気付いていくような心持ちがする。

舟は、地底の川を流れていく。わたしたちは地上に立つ、天上で星が流れる。わたしは何も知らない。何かを知る。それは、地上に小さな杭を打ち込むことなんだわ、杭はすぐに滅びる。地底の川、舟が流されていく。川を見渡すことはできない。その為にこそ、わたしたちはどこに行くかを仮に知っていなくてはならない。それは仮である。しかし仮と真を見分ける方法はない。仮も真も同じことである。だとしたら?

全てが仮に見える。それは真に見えるのと同じだ。仮に自分自身を与えられた。個は仮である、つまり真である。

私は火をつける、コンロに。「今度の論文はずいぶんややこしいみたいだね」フライパンにサラダ油をひく。

「うまくまとまらないの」とミホは急に声を高める。「こないだケイタイの機種交換したときに、古い方のケイタイからカードを取って、新しいケイタイにカードを差し込んだ。古い身体から魂を抜いて、新しい身体に入れ換えたみたいだった」

私は、ハムを四枚、熱したフライパンの上に落とした。油が泡立ち、しゃあという音が鳴った。「俺には意味がわかんないな」と私は言った。

図書館の中を、本棚の道を歩いている。棚全部を上から見ている心地がする。本が集まっている。人々がそのまわりを歩いている。ねえ、わたしたちは何をしてるの?教えてほしい。わたしが主体となって、何かに没頭する、夢中になる。それが一体何だって言うの?

何もかもが通り過ぎ、去っていく。わたしは窓を開けて、街を見下ろす。でも本当はきっと、わたし自身もまた過ぎ去っていく、ということが、わたしのまわりが過ぎ去り、わたしもまた過ぎ去っていくということが、こわかったんだわ。かなしかったんだわ。

静かな水が地底を流れている。舟が細い川を流れていく。多くの支流があり、わたしには選べず、仮に選んで、選んでいるつもりで、流れ流されていく。密に並ぶ舟、衝突する船。形や性能を比べる者があり、流れに抗う者がある。支流で別れ、本流で出会い、重なり、離れ、重なる。わたしは流れの行方に目を見張り、水量に注視する。緩やかな流れ、急流、波紋ひとつない静止。水が流れている。地底の川を舟が流れている。わたしは隣の舟に手を振る。

火力を強めた。ハムエッグの仕上げだった。窓が白くなっていた。ミホはテーブルに上半身を伏せたまま、目を閉じている。火を消した。皿を二枚取り出し、レタスを敷き、プチトマトを添える。同じ皿の空いた部分に、炊き上がった白米とハムエッグを盛り付ける。

舟が流れていく。今、下っているんだわ。洞窟の中を流れている。向こうに光が見える。あの先に向かっているのね。大地、そこにいる?ここ、さむい。

「ここにいるよ」と私は言った。

大根と人参の煮汁が入った鍋を火にかけた。頃合を見て、スプーンですくった味噌を鍋に沈ませていく。深い香りがした。

水がたくさんあるところに出る。水しかないところを、舟が流れている。上半身を乗り出し、深い水に身をかがめる。舌をつけた。

「ご飯できたよ。ミホも食べる?」私はミホの顔を見下ろした。唇が開き、尖った舌が空気を掬うように動いた。「食べたいっていう意味かな」と私は言った。

「水を舐めてみたの」とミホは言った。

「どんな感じ?」

「しょっぱい」

「海かな」と私は言い、背後からミホの肩を掴み、引き上げる。

「わたし変だと思う?わたしは流れるものなの」

私は彼女の髪に接吻する。「本読むのに疲れたって話?」

「ぜんぜん違う」

彼女の肩を軽く叩いた後、窓辺に近づき、換気扇の紐を引いた。静かに回転する羽の音が、鳴る。私は火をつける、煙草に。深く吸い込み、天上に向かって洩らしていく。手元の火を私はじっと凝視する。

「ハムエッグ食べようよ、ミホ」と私は振り返って言った。

(2011)